2024年2月12日(月)更新

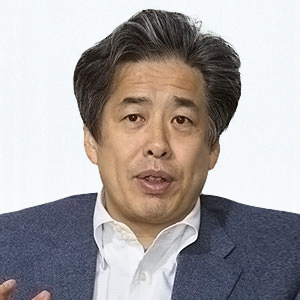

G馬場、A猪木を輝かせた男

吉村道明のバイプレーヤー人生

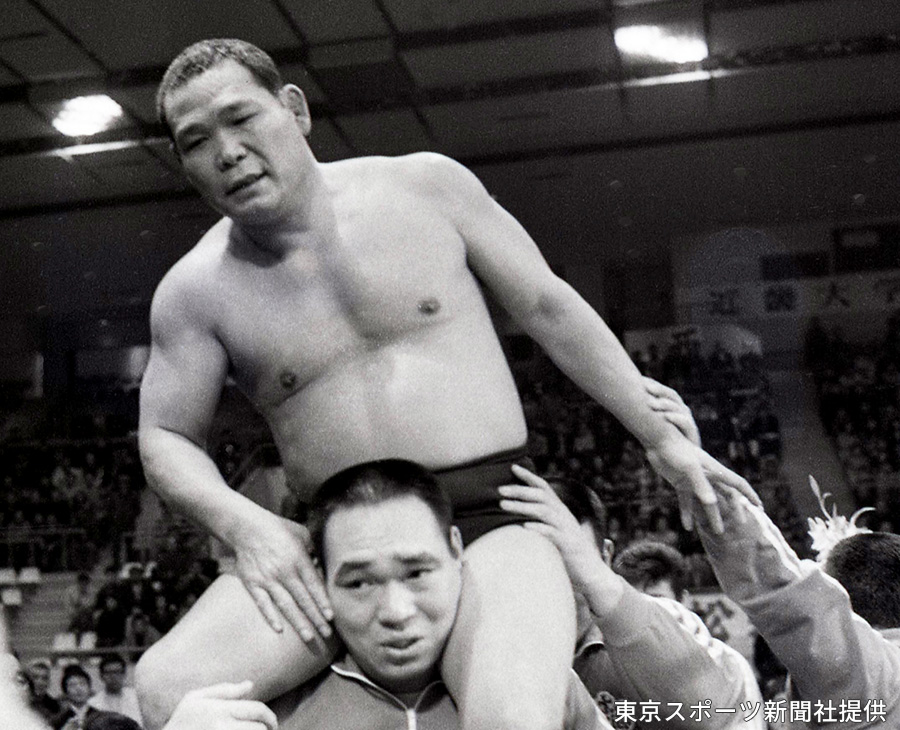

タッグマッチの名手と言えば、“火の玉小僧”と呼ばれた吉村道明さんにとどめを刺します。力道山死後の日本プロレスでは、ジャイアント馬場、アントニオ猪木、大木金太郎とともに“四天王”と呼ばれていました。

カール・ゴッチの相手役

あの馬場、猪木が「(やりやすかったパートナーは)吉村さん」と口を揃えるほどですから、その名脇役ぶりがしのばれます。

さすがに力道山とのコンビは知りませんが、大柄な外国人に捕まり、ほうほうの体(てい)でコーナーに陣取る馬場、猪木に助けを求める姿は、よく覚えています。

吉村さんは近大相撲部の出身で、海軍相撲でも活躍していました。相撲取り上がりながら、身のこなしが軽快で巻き投げや回転エビ固めなどを得意としていました。

あの“神様”カール・ゴッチが、日本で一番最初に対戦した相手こそ、誰あろう吉村さんです。

1961年5月1日、東京都体育館。第3回ワールドリーグ戦で吉村さんはドイツ代表のゴッチ(カール・クラウザー)相手に45分3本勝負を行いました。

1本目、ゴッチは本邦初公開のジャーマンスープレックスホールドで3カウントを奪います。ところが2本目は吉村さんが回転エビ固めを綺麗に決め1対1に。そのまま45分が経過し、試合は引き分けに終わりました。

力道山もゴッチの相手探しには苦労したはずです。テクニックで互角に渡り合え、受け身が巧いレスラーじゃなければ務まりません。結論から言えば、吉村さんしかいなかったということでしょう。

また吉村さんは、ブレーンバスターを得意とするキラー・カール・コックスの最初の相手にも指名されています。1966年5月のことです。

「縁の下の力持ち」

長州力なら「オレはかませ犬じゃない!」と怒っていたかもしれません。脳天砕きの最初の犠牲者となるわけですから。しかし吉村さんはマッチメーカーに文句ひとつ言うことなく、自分に課された任務を淡々とやってのけました。プロレスの本質を理解しているからこそ、黒衣に徹することができたのでしょう。

馬場の自著『たまにはオレもエンターテイナー』(かんき出版)から引きます。

<オレは新人時代、力道山、吉村組、豊登、吉村組の試合を見て、いつも吉村さんのファイトにうなっていたものですが、パートナーが後輩のオレになっても、吉村さんは、そのファイトを変えようとはしなかったんですよ。自分を殺してでも、オレを立ててくれる。あの人ほど、チーム・プレーに徹したレスラーはいなかったですね。

レスラーなら誰でも、“ちょっといいところを見せてから、パートナーにタッチしようかな”と考える瞬間があって、それが往々にして墓穴を掘るもとにもなるんですが、吉村さんには、それがまったくなかったんですよ。

吉村さんはその後、大木さんや猪木と組んで、アジア・タッグ選手権を保持しつづけましたが、やはり自分のファイトをくずさず、常にパートナーを立てていました。あれだけのスタミナと根性、当時、日プロ随一といわれたテクニックをもちながら、ついに一度も、シングルのタイトルにも、タッグ・チームのエースにも欲をださなかったのは、もう立派としかいうほかはありません>

もうベタ褒めです。この国には「縁の下の力持ち」という言葉があります。吉村さんは脚光に背を向け、黙々と自らの仕事をこなすことでリングという名の“縁の上”を輝かせていたのです。馬場や猪木の栄光は、吉村さんのおかげといっても過言ではありません。

二宮清純